Join WhatsApp

Join NowIndia Pakistan Partition: आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है, क्योंकि हम अपनी आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. हवा में देशभक्ति के गीत हैं, हाथों में तिरंगा है और दिलों में एक अटूट जज़्बा है. लेकिन इसी गौरवशाली इतिहास के पन्ने के ठीक पीछे एक ऐसा स्याह अध्याय भी है, जिसका दर्द आज 78 साल बाद भी रिसता है. यह कहानी है मुल्क के बंटवारे की, एक ऐसी विभीषिका जिसने सरहदों के दोनों पार लाखों परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया, सपनों को रौंद दिया और दिलों में कभी न भरने वाले ज़ख़्म दे दिए.

आइए, आज़ादी के उस जश्न के शोर में उन अनसुनी चीख़ों को भी याद करें और जानें कि जब बॉर्डर पर लकीरें खिंच रही थीं, तब आम इंसान पर क्या गुज़र रही थी.

‘महाकाल की गति’ और दो मुल्कों की टूटी किस्मत

महान विद्वान आचार्य चतुरसेन ने उस दौर के दर्द को शब्दों में पिरोते हुए लिखा था:

‘महाकाल की गति अति विषम है… उसी के प्रभाव से व्यक्ति की भांति राष्ट्रों के जीवन का एक-एक वर्ष कभी-कभी सौ वर्षों के समान भारी हो जाता है… और कभी हंसते-खेलते ही बात-की-बात में शताब्दियां बीत जाती हैं…’

उनके ये शब्द सिर्फ़ एक साहित्यिक कल्पना नहीं थे, बल्कि उस हक़ीक़त का आईना थे जिसमें भारत और पाकिस्तान नाम के दो मुल्कों की तकदीर हिंसा की स्याही से लिखी जा रही थी. यह महज़ ज़मीन का बंटवारा नहीं था; यह भारत माता के हृदय के दो टुकड़े होने जैसा था. क्योंकि मुल्क यूं ही नहीं बंटते. सरहद पर एक लकीर खींचने से पहले, दिलों में दीवारें खड़ी होती हैं, भावनाएं टूटती हैं, सदियों पुराने रिश्ते बिखरते हैं और भरोसे का गला घोंट दिया जाता है.

अविश्वास और अनिश्चितता का वो दौर

1940 का दशक आते-आते आज़ादी की लौ तेज़ हो चुकी थी. लेकिन अंग्रेजों की ‘फूट डालो और राज करो’ की कुटिल नीति अपना काम कर रही थी. जिन्ना जैसे नेताओं को एक अलग मुल्क में अपनी सियासत चमकती दिख रही थी. बहुत ना-नुकर के बाद, जब सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए, तो गांधी और नेहरू ने भी भारी मन से इस बंटवारे के फ़ॉर्मूले को स्वीकारना शुरू कर दिया.

लेकिन आम जनता, जिन्होंने कभी अपनों को मुल्क बांटते नहीं देखा था, उन्हें आख़िरी वक़्त तक यकीन नहीं था कि ऐसा सच में हो जाएगा. उन्हें लगता था कि यह सब सियासी दांव-पेंच है, और अंत में सब ठीक हो जाएगा. कौन अपनी बसी-बसाई गृहस्थी को उजड़ते देखना चाहता था? लाहौर, दिल्ली, और कराची की गलियों में लोग इस बात से बेख़बर थे कि उनकी गंगा-जमुनी तहज़ीब को तार-तार कर दिया जाएगा.

जब लाहौर में दुल्हन की नहीं, मुर्दे की तैयारी हो रही थी

बंटवारे की आग ज़मीन पर अपनी तपिश दिखाने लगी थी. आचार्य चतुरसेन मार्च 1946 में अपने लाहौर प्रवास का एक भयावह अनुभव साझा करते हैं. वो बताते हैं कि कैसे मुसलमानी आबादी वाले इलाके में अपने प्रकाशक के घर तक पहुंचना भी उनके लिए जानलेवा बन गया था.

उन्होंने लिखा, ‘महाराजा रणजीतसिंह की समाधि टूटी-फूटी थी, लेकिन बादशाही मस्जिद के गुम्बदों पर नया संगमरमर चढ़ाया जा रहा था. मुझे ऐसा लगा, जैसे एक घर में दुल्हन की हल्दी की रस्में हो रही हैं और पड़ोस के दूसरे घर में कोई मुर्दा उठाने के लिए पड़ा है.’

उन्होंने दो घटनाओं का ज़िक्र किया जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया. एक मुस्लिम नाई ने बाल काटते समय न सिर्फ़ उनसे बदसलूकी की, बल्कि पैसे भी हड़प लिए और कहा, “बाच्छा, तूने जो दिया सो दे दिया, अब चलता हो!” इसी तरह एक मेवे वाले ने भी पैसे लेकर बाकी लौटाने से इनकार कर दिया. यह सरे-बाज़ार डाकाज़नी थी. वह समझ गए थे कि लाहौर अब जलने वाला है, और उन्होंने अपने दोस्तों से तुरंत शहर छोड़ने की भीख मांगी.

उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई. जिस रात दिल्ली में आज़ादी के जश्न में घंटाघर रोशनियों से जगमगा रहा था, उस रात लाहौर की गलियां धांय-धांय कर जल रही थीं.

आज़ादी की वो रात: दिल्ली में जश्न, सरहदों पर मातम

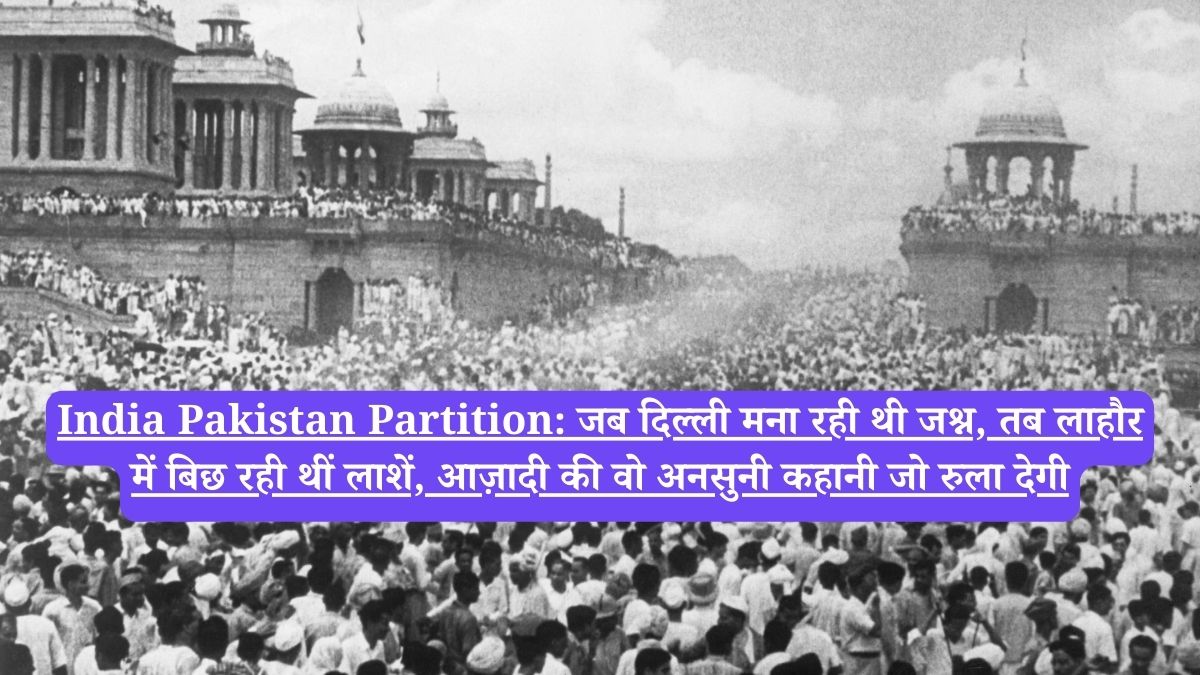

14-15 अगस्त 1947 की आधी रात, दिल्ली में एक नए मुल्क ने जन्म लिया. ‘फ्रीडम एट मिडनाइट’ के लेखक लिखते हैं कि उस रात दिल्ली इंडिया गेट की ओर उमड़ पड़ी थी. लोग नाच-गा रहे थे, राष्ट्रगान की धुनें गूंज रही थीं. वायसराय भवन में नेहरू और पटेल जैसे नेता एक नए भारत का भविष्य लिख रहे थे.

15 अगस्त की सुबह जब पंडित नेहरू ने लाल क़िले पर तिरंगा फहराया, तो वहां 10 लाख लोगों का जनसैलाब था. दिल्ली गेट से कश्मीरी गेट तक सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे. लोगों की आंखों में आज़ादी का सपना पूरा होने की चमक थी.

लेकिन इसी राष्ट्रगान में जब ‘पंजाब’ और ‘सिंध’ का नाम आया, तो भीड़ में मौजूद हज़ारों लोगों ने एक-दूसरे को देखा. उन्हें अचानक बंटवारे की टीस याद आ गई. उन्हें याद आया कि जिस पंजाब और सिंध की वे जय-जयकार कर रहे हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा अब उनका नहीं रहा. वहां खून की नदियां बह रही थीं.

जो ट्रेनें लाहौर से भारत आ रही थीं, वे लाशों से भरी थीं. जो लोग पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, वे भी बदले की आग का शिकार हो रहे थे. आग दोनों तरफ़ लगी थी. इस आग को बुझने में महीनों लगे, लेकिन अपनी उजड़ी हुई ज़िंदगी को समेटने में लोगों को कई साल लग गए. वे अपने ही देश में ‘शरणार्थी’ बन गए, और उनकी यादों का एक हिस्सा हमेशा के लिए उस पार के मुल्क में दफ़न हो गया.